28.10.08

Boa noite doce príncipe

Assisto, mudo, enquanto eles se divertem. Talvez mais do que aquilo que dizem, é o que insinuam que magoa, e o paternalismo ácido com que dão a entender. Algumas vezes percebe-se que falam disto entre eles quando não estou, que se divertem à minha custa, que usam histórias pessoais, episódios privados, informações confidenciais se ainda houvesse confidências. Falam disto como se eu tivesse prestado provas públicas e chumbado gaguejando, como se isto tivesse acontecido para seu deles divertimento e proveito. Atiçam, atacam, adjectivam. A ideia é sempre uma variante sobre a minha ingenuidade, jogada contra o cinismo normal de quem saia de casa em dois mil e oito. Discutem cochichando as «vantagens comparativas», há quem ria e quem suspire e pegam no meu nome como se fosse um trapo pela lama. Dizem que só eu é que não vejo a graça que isto tem, porque sou «doutro tempo» e quis avançar sem ter pé por um rio agreste, armado de «ideias» que são ideias imbecis, gastas, desconformes ao mundo. Explicam que o meu «atomismo» chega a ser de gargalhada numa sociedade que funciona em grupos, «there is a such a thing as a society», e eu com umas metáforas pífias no meio da multidão. Riem, e depois riem para dentro, e o álcool sai pelas narinas, criam diminutivos, alcunhas, designações chocarreiras. Elogiam-me, como se dá um passo atrás na dança, para depois virarem o elogio contra mim, virtudes inúteis e grotescas quando ninguém precisa delas, ninguém precisa a tal ponto que deixam de ser virtudes, são sinais de nascença, que para nada servem e talvez se arranquem, nem dói muito. Utilizam os verbos no pretérito, fazem perguntas retóricas, dizem «fazias cá alguma falta» porque lhes sirvo de momo, as coisas em que este rapaz acredita, nadar em oceanos sem sequer saber nadar em riachos, confiado na compaixão e outras estupidezes, não te vás embora que queremos rir mais um bocadinho. Umas vezes usam frases cunhadas em conversas anteriores, em que eu não estava, de que eu não soube, mas em que fui dado como exemplo, dissecado nas patetices que fiz e faço e apontado como caso de loucos, «eu não estou doudo», como é que ele imaginou que alguma vez, este idiota, e serenamente acrescentam que a legalidade está reposta, que agora as coisas são como deviam, afastado o erro estatístico que fui, o motivo de gozo, o caso nunca visto. Que eu tenha coragem de sair de casa, isso os espanta, quando estive lá tão bem durante tanto tempo, metido entre fofos lençóis, «o menino dorme, tudo o mais acabou», para quê de cara lavada sair à rua quando ainda não houve anedota melhor e as pessoas se lembram da penúltima, tudo o que vales reduzido a um facto que te reduz, a tua insignificância, a tua mania das grandezas quando és nulidade, e um tão britânico súbdito, tão atento ao ridículo, sem se aperceber do ridículo em que caía, de que não há vida privada mas vida de botequim, em que todos os teus «triunfos e encantos» são desfeitos em nada por uma frase, por um gracejo, pela simples realidade soberana dos que riem e dos que choram, a imensa alegria dos primeiros com a imensa, oh que palavra, desgraça dos segundos, há quem morra de pé e há quem morra de rastos e há quem nunca morra, pelo menos aqui, havemos de morrer mas vêm outros, que tomam os nossos lugares, de ti fazemos memória se o teu nome ainda durar, improvável isso rapaz, tudo o que construíres de dia será desfeito de noite, tens direito também a uma penélope, mas ver sem tocar, ver sem tocar, quando não houver quem dance ainda há a dança e o nosso riso e escárnio porque tu quiseste entrar onde não pertences, e o teu fracasso é de entre todos os folguedos o que mais diverte. Vai embora, menino, com teus aforismos e ameaças, boa noite querido príncipe que assim te julgas ainda, sangue azul no teu sangue escarlate, enobrecido talvez pela queda do cavalo, boa noite, boa noite doce príncipe, sem tu perderes como saberíamos nós que tínhamos ganho?

27.10.08

Liberdade para a História

A História anda a ser policiada pelas autoridades. Nos últimos anos, o poder político e judicial democráticos têm abusivamente proibido, censurado e até instituído versões «oficiais» sobre genocídios e outras controvérsias. Houve mesmo casos de processos e prisões. De lunáticos como David Irving a gente respeitável como Bernard Lewis, vários historiadores têm sido penalizados por se afastarem da História oficial. As versões impostas pelo poder político resultam da pressão circunstancial de lóbis étnicos e ideológicos, bem como de hipocrisias e embaraços acumulados ao longo de décadas. É por isso importante que os historiadores se unam e rejeitem com firmeza qualquer tutela e coerção sobre a liberdade de investigar e escrever História (incluindo História divergente, heterodoxa, polémica e, porque não, pateta). Foi o que fez a associação Liberté pour l’Histoire, de que é presidente Pierre Nora, primeiro subscritor de um documento conhecido como Apelo de Blois, e que conta também com o apoio de dezenas de historiadores franceses (Élisabeth Badinter, Hélène Carrère D’Encausse, Françoise Chandernagor, Max Gallo, Jacques Julliard, Jacques Le Goff, Pascal Ory, Mona Ozouf), bem como de académicos de outras nacionalidades, dos quais se destacam os ingleses Eric Hobsbawn e Timothy Garton Ash e o italiano Carlo Ginzburg. Aqui fica o texto:

Depuis 2005, Liberté pour l’Histoire lutte contre la tendance du pouvoir législatif à criminaliser le passé, mettant ainsi de plus en plus d’obstacles à la recherche historique. En avril 2007, une décision-cadre du Conseil des ministres européens a donné une extension internationale à un problème jusqu’alors français. Au nom de la répression, indiscutable et nécessaire, du racisme et de l’antisémitisme, cette décision institue dans toute l’Union européenne des délits nouveaux qui risquent de faire peser sur les historiens des interdits incompatibles avec leur métier.

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacrés en 2008 aux Européens, Liberté pour l’Histoire invite à approuver l’appel suivant : Inquiets des risques d’une moralisation rétrospective de l’histoire et d’une censure intellectuelle, nous en appelons à la mobilisation des historiens européens et à la sagesse des politiques.

L’histoire ne doit pas être l’esclave de l’actualité ni s’écrire sous la dictée de mémoires concurrentes. Dans un État libre, il n’appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique et de restreindre la liberté de l’historien sous la menace de sanctions pénales.

Aux historiens, nous demandons de rassembler leurs forces à l’intérieur de leur propre pays en y créant des structures similaires à la nôtre et, dans l’immédiat, de signer individuellement cet appel pour mettre un coup d’arrêt à la dérive des lois mémorielles.

Aux responsables politiques, nous demandons de prendre conscience que, s’il leur appartient d’entretenir la mémoire collective, ils ne doivent pas instituer, par la loi et pour le passé, des vérités d’État dont l’application judiciaire peut entraîner des conséquences graves pour le métier d’historien et la liberté intellectuelle en général.

En démocratie, la liberté pour l’histoire est la liberté de tous.

Depuis 2005, Liberté pour l’Histoire lutte contre la tendance du pouvoir législatif à criminaliser le passé, mettant ainsi de plus en plus d’obstacles à la recherche historique. En avril 2007, une décision-cadre du Conseil des ministres européens a donné une extension internationale à un problème jusqu’alors français. Au nom de la répression, indiscutable et nécessaire, du racisme et de l’antisémitisme, cette décision institue dans toute l’Union européenne des délits nouveaux qui risquent de faire peser sur les historiens des interdits incompatibles avec leur métier.

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacrés en 2008 aux Européens, Liberté pour l’Histoire invite à approuver l’appel suivant : Inquiets des risques d’une moralisation rétrospective de l’histoire et d’une censure intellectuelle, nous en appelons à la mobilisation des historiens européens et à la sagesse des politiques.

L’histoire ne doit pas être l’esclave de l’actualité ni s’écrire sous la dictée de mémoires concurrentes. Dans un État libre, il n’appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique et de restreindre la liberté de l’historien sous la menace de sanctions pénales.

Aux historiens, nous demandons de rassembler leurs forces à l’intérieur de leur propre pays en y créant des structures similaires à la nôtre et, dans l’immédiat, de signer individuellement cet appel pour mettre un coup d’arrêt à la dérive des lois mémorielles.

Aux responsables politiques, nous demandons de prendre conscience que, s’il leur appartient d’entretenir la mémoire collective, ils ne doivent pas instituer, par la loi et pour le passé, des vérités d’État dont l’application judiciaire peut entraîner des conséquences graves pour le métier d’historien et la liberté intellectuelle en général.

En démocratie, la liberté pour l’histoire est la liberté de tous.

26.10.08

05: 17 AM

Podes não acreditar, eu sei que é difícil, mas ainda há compaixão no mundo, certamente secreta e ilegal, cautelosa e ocasional, mas ainda há, não somos todos cool como o gelo e os famosos, ainda há quem esteja atento ao medo e à dúvida e feche a mão em concha em torno de uma vela em noite de chuva.

Três contra dois e dois contra três

Ela cortou talvez para sempre a minha comunicação com Deus. Não ficou intacto nenhum acesso senão a Bíblia, e agora tenho seis bíblias, uma em cada divisão. Em noites desoladas como esta é a Bíblia que me injecta a sua imaculada intransigência: Pensais que vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, Eu digo-vos, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três.

J'accuse

Em termos de som & sentido, é difícil bater este título dos Sonic Youth: J'accuse Ted Hughes

26 de Outubro, 01.34

Daqui a uns minutos muda a hora, muda de hora, rapaz, mexe no relógio, altera os ponteiros, ajusta o tempo, muda a hora, muda a hora,

muda

a

hora.

muda

a

hora.

Caso prático

1. A. afasta B. por causa de características (falsas) que atribui a B.

2. Depois de ter sido afastado, B. exibe de facto essas características.

3. B. considera essas características efeitos da decisão de A.

4. A. diz a toda a gente: «vêem como eu tinha razão»?

2. Depois de ter sido afastado, B. exibe de facto essas características.

3. B. considera essas características efeitos da decisão de A.

4. A. diz a toda a gente: «vêem como eu tinha razão»?

Bom gosto

Há uma vasta galeria de namorados, ex-namorados, namorados seguintes, companheiros e maridos, e é curioso verificar que são todos tipos decentes, interessantes, inteligentes ou divertidos. Mesmo aqueles que tinham características que me encanitavam, possuíam sempre «redeeming features». As mulheres de quem gostei são mulheres com bom gosto, se não contarmos com aquele intermezzo que elas agora explicam como curiosidade mórbida ou insanidade momentânea.

Qualquer coisa estragada

Basta as pessoas não saberem quem nós conhecemos ou não conhecemos e facilmente se geram conversas desagradáveis. Não são apenas as gaffes, que essas ao menos têm graça, é ouvirmos falar de um casal desconhecido que afinal conhecemos (mas não dizemos) e ouvir comentários sarcásticos, adjectivos, detalhes físicos, juízos éticos e simples coscuvilhices. Ouvimos e é como se tivéssemos comido qualquer coisa estragada e tentássemos manter a compostura à mesa.

O engraçado

O engraçado é que as pessoas mais «elitistas» cedem com gosto aos gostos da multidão, que as mais «misantropas» são na verdade fúteis, as mais distantes da «communis opinio» anseiam pela aceitação social e as mais «sofisticadas» pensam exactamente como adolescentes.

Vais longe

Esse pedaço de asno andou meses a apregoar que tinha «aprendido», e repetia a palavra de cada vez, para o caso de alguém na última fila não ter apanhado a ideia, que aquele naufrágio, aquela humilhação pública, tinham funcionado como uma «aprendizagem» de lições decerto ponderosas. A certa altura já não se podia com a retórica insalubre desse gajo. Mas afinal o que é que ele «aprendeu»? Tudo somado, duas coisas: que há uma diferença entre aquilo que as pessoas sentem e aquilo que as pessoas dizem; e que há uma diferença entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. Genial descoberta aos trinta e tal, um colosso epistemológico esse Mexia, uma esperança das novas gerações, vai longe o moço, escrevam o que eu digo.

24.10.08

Casting

Há no YouTube várias cenas de castings e ensaios de filmes e peças. Na maior parte dos casos, não conheço o produto final, mas naqueles em que conheço, estes ensaios, pesquisas e tentativas são bem mais interessantes. Os silêncios, as hesitações, os momentos descontraídos, as falhas na memorização do texto, as sugestões dos realizadores e encenadores, tudo isso sugere um entusiasmo criativo que dá gosto ver, e que depois acaba retalhado ou padronizado, em objectos entediantes que apoucam a vivacidade angustiada dos actores.

(ensaio de Lolita, com Adrian Lyne, Jeremy Irons e Dominique Swain)

(ensaio de Lolita, com Adrian Lyne, Jeremy Irons e Dominique Swain)

Vergangenheitsbewältigung

Outra bela palavra alemã: Vergangenheitsbewältigung, qualquer coisa como «o processo de confronto com o passado». Se quiserem um rótulo para aquilo que escrevo, Vergangenheitsbewältigung está muito bem, sobretudo porque não sei como se pronuncia.

Bildungsroman

Estou sempre a imaginar que vivo num «Bildungsroman» (romance de aprendizagem), quando as personagens de um Bildungsroman têm em geral metade da minha idade. E desço do sublime ao patético num piparote.

Incompetente

No novo romance de Maria Velho da Costa há uma definição na qual me reconheço: incompetente é aquele que é incapaz de competir. Mas também podia ser assim: é aquele que a competição tornou incapaz.

Condução segura

Uma vez estive envolvido numa conversa totalmente fictícia sobre «condução responsável», que era naturalmente uma metáfora, que nós pessoas sofisticadas e idiotas falamos sempre por metáforas. Não me ocorreu na altura que aquela conversa entre aquelas duas pessoas cada uma a seu modo irresponsável se parecia com aquele anúncio em que James Dean advoga a condução segura.

23.10.08

Fascinante fascismo (2)

In pornographic literature, films, and gadgetry throughout the world, especially in the United States, England, France, Japan, Scandinavia, Holland, and Germany, the SS has become a referent of sexual adventurism. Much of the imagery of far-out sex has been placed under the sign of Nazism. Boots, leather, chains, Iron Crosses on gleaming torsos, swastikas, along with meat hooks and heavy motorcycles, have become the secret and most lucrative paraphernalia of eroticism. In the sex shops, the baths, the leather bars, the brothels, people are dragging out their gear. But why? Why has Nazi Germany, which was a sexually repressive society, become erotic? How could a regime which persecuted homosexuals become a gay turn-on?

A clue lies in the predilections of the fascist leaders themselves for sexual metaphors. Like Nietzsche and Wagner, Hitler regarded leadership as sexual mastery of the "feminine" masses, as rape. (The expression of the crowds in Triumph of the Will is one of ecstasy; the leader makes the crowd come.) Left-wing movements have tended to be unisex, and asexual in their imagery. Right-wing movements, however puritanical and repressive the realities they usher in, have an erotic surface. Certainly Nazism is "sexier" than communism (which is not to the Nazis' credit, but rather shows something of the nature and limits of the sexual imagination).

Of course, most people who are turned on by SS uniforms are not signifying approval of what the Nazis did, if indeed they have more than the sketchiest idea of what that might be. Nevertheless, there are powerful and growing currents of sexual feeling, those that generally go by the name of sadomasochism, which make playing at Nazism seem erotic. These sadomasochistic fantasies and practices are to be found among heterosexuals as well as homosexuals, although it is among male homosexuals that the eroticizing of Nazism is most visible.

(excerto de «Fascinating Fascism», texto incluído na colectânea de ensaios Under the Sign of Saturn, 1980)

A clue lies in the predilections of the fascist leaders themselves for sexual metaphors. Like Nietzsche and Wagner, Hitler regarded leadership as sexual mastery of the "feminine" masses, as rape. (The expression of the crowds in Triumph of the Will is one of ecstasy; the leader makes the crowd come.) Left-wing movements have tended to be unisex, and asexual in their imagery. Right-wing movements, however puritanical and repressive the realities they usher in, have an erotic surface. Certainly Nazism is "sexier" than communism (which is not to the Nazis' credit, but rather shows something of the nature and limits of the sexual imagination).

Of course, most people who are turned on by SS uniforms are not signifying approval of what the Nazis did, if indeed they have more than the sketchiest idea of what that might be. Nevertheless, there are powerful and growing currents of sexual feeling, those that generally go by the name of sadomasochism, which make playing at Nazism seem erotic. These sadomasochistic fantasies and practices are to be found among heterosexuals as well as homosexuals, although it is among male homosexuals that the eroticizing of Nazism is most visible.

(excerto de «Fascinating Fascism», texto incluído na colectânea de ensaios Under the Sign of Saturn, 1980)

Fascinante fascismo

Jörg Haider, o carismático líder nacionalista austríaco, tinha um amante, um jornalista especializado em cosméticos (isto não se inventa). No dia em que morreu, parece que se tinha zangado com ele, e foi embebedar-se para um bar gay da Caríntia. Resultado: excesso de velocidade, condução perigosa e despiste fatal.

O amante foi então eleito sucessor de Haider no partido nacionalista, e não se lembrou de mais nada senão fazer o outing póstumo do político, a quem chamou «o homem da minha vida». Os «nacionalistas» lá da Áustria é que gostaram pouco da novela, e correram com o senhor da presidência, uma semana depois de o terem eleito.

Não há nada de espantoso nesta história, nem sequer a «hipocrisia». Haider pertence a uma família política (e a uma tradição cultural) que sempre valorizou a força, a violência e a «vontade de poder». Não admira que quem faz política com essa bagagem acabe num culto exacerbado da «masculinidade» que naturalmente não pára à porta do quarto.

Susan Sontag, num famoso ensaio sobre o «fascinante fascismo», analisou com perspicácia as componentes homossexuais dos fascismos, sobretudo ligadas à parafernália bélica. Sabemos que alguns nazis famosos eram gays, caso de Ernst Röhm, líder das SA. E ninguém ignora o fascínio exercido pelos jovens soldados arianos em gente como Genet (um militante de esquerda) ou Tom of Finland.

Claro que os nazis perseguiram os homossexuais e que oficialmente os fascistas abominam a homossexualidade como «estilo de vida». Mas há um culto viril nas teorias fascistas que está a um passo da adoração do masculino. E adorar o masculino de modo assexuado parece difícil.

Agora que os tempos são mais abertos, aparece gente como Pim Fortuyn, assumidíssimo e promíscuo, e Haider, ambíguo e não muito cauteloso. Mas sempre conheci fascistas que convivem bem com a homossexualidade, desde que não se use essa palavra. Há uma personagem (ultraconservadora) de uma peça de Tony Kushner que explica: «I’m a heterosexual man who fucks around with guys».

O amante foi então eleito sucessor de Haider no partido nacionalista, e não se lembrou de mais nada senão fazer o outing póstumo do político, a quem chamou «o homem da minha vida». Os «nacionalistas» lá da Áustria é que gostaram pouco da novela, e correram com o senhor da presidência, uma semana depois de o terem eleito.

Não há nada de espantoso nesta história, nem sequer a «hipocrisia». Haider pertence a uma família política (e a uma tradição cultural) que sempre valorizou a força, a violência e a «vontade de poder». Não admira que quem faz política com essa bagagem acabe num culto exacerbado da «masculinidade» que naturalmente não pára à porta do quarto.

Susan Sontag, num famoso ensaio sobre o «fascinante fascismo», analisou com perspicácia as componentes homossexuais dos fascismos, sobretudo ligadas à parafernália bélica. Sabemos que alguns nazis famosos eram gays, caso de Ernst Röhm, líder das SA. E ninguém ignora o fascínio exercido pelos jovens soldados arianos em gente como Genet (um militante de esquerda) ou Tom of Finland.

Claro que os nazis perseguiram os homossexuais e que oficialmente os fascistas abominam a homossexualidade como «estilo de vida». Mas há um culto viril nas teorias fascistas que está a um passo da adoração do masculino. E adorar o masculino de modo assexuado parece difícil.

Agora que os tempos são mais abertos, aparece gente como Pim Fortuyn, assumidíssimo e promíscuo, e Haider, ambíguo e não muito cauteloso. Mas sempre conheci fascistas que convivem bem com a homossexualidade, desde que não se use essa palavra. Há uma personagem (ultraconservadora) de uma peça de Tony Kushner que explica: «I’m a heterosexual man who fucks around with guys».

Olímpico

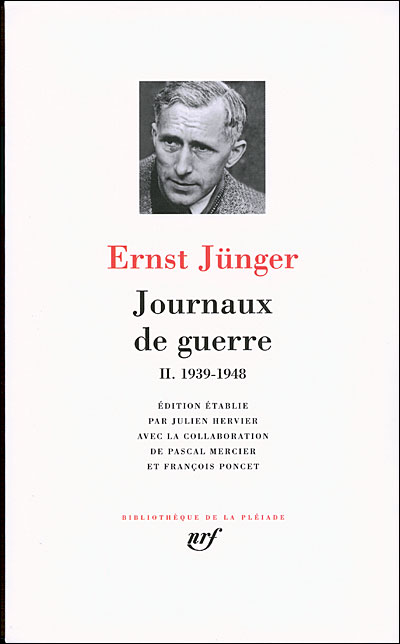

Gosto pouco de literatura «olímpica», e literatura autobiográfica olímpica então, nem vê-la; mas como em todas as regras, há uma excepção: os extraordinários diários de guerra de Ernst Jünger, que agora acederam a outro Olimpo: a Pléiade.

Não é de estranhar que seja a França que mais o promove; a Alemanha sempre desconfiou de um homem a quem alguns ainda chamam «nazi» (provavelmente, aqueles que nunca leram Sobre as Falésias de Mármore, 1939). Os diários de guerra, sobretudo os de 39-45, levantam certamente alguns problemas éticos, por causa da distância culturalista e «entomológica» que Jünger assume, enquanto a Europa se esventra; mas também podemos ler estes textos como exemplo de estoicismo letrado. Jünger contribuiu inequivocamente para o clima cultural que gerou o nazismo, mas percebeu a tempo que dali vinha a barbárie, e viveu a guerra como se a Alemanha e a França fossem aliados (culturais) e não inimigos.

A edição de Jünger numa colecção prestigiosa como a Pléiade não deve ser entendida como uma ofensa aos grandes oposicionistas e aos grandes perseguidos. É apenas uma homenagem a um homem que atravessou a tragédia da História com erros e grandezas, ideias complexas e um estilo ático.

[Adenda: Jünger em edição portuguesa:

O Coração Aventuroso, trad. Ana Cristina Pontes, Cotovia

Drogas, Embriaguez e Outros Temas, trad. Margarida Homem de Sousa, Relógio D'Água

Um Encontro Perigoso, trad. Ana Maria Carvalho, Difel

Eumeswil, trad. Sara Seruya, Ulisseia

A Guerra como Experiência Interior, trad. Armando Costa e Silva, Ulisseia

O Passo da Floresta, trad. Maria Filomena Molder, Cotovia

O Problema de Aladino, trad. Ana Cristina Pontes, Cotovia

Sobre as Falésias de Mármore, trad. Rafael Gomes Filipe, Vega

O Trabalhador, trad. Alexandre Franco de Sá, Hugin]

A decisão e a cicatriz

O momento da decisão é um momento de impiedade. Escolhemos aquilo que é bom para nós, e os outros que se aguentem. Há com certeza excepções altruístas, ocasionais ou reincidentes, mas em geral é cada um por si. A nossa decisão muitas vezes não tem mal nenhum, o mundo continua todo exactamente como dantes, fica tudo esquecido num instante. Mas há decisões que afectam toda a vida de terceiros, de alto e baixo, e durante anos. Quem dispõe com impiedade da vida dos outros está no seu legítimo direito, mas também ter que ser homenzinho (ou mulherzinha) suficiente para aguentar o embate. Não falo de vinganças, que é coisa que detesto, ou de ressentimentos, que talvez sejam ainda piores que a vingança; o que eu digo é que quem dá uma navalhada tem de estar disposto a conviver com a cicatriz na cara de quem esfaqueou. Seria grotesco que protestasse contra a cicatriz, por inestética e ofensiva, quando segurou a arma branca que rasgou o rosto alheio. A impiedade da decisão tem de ser obrigada a conviver com a impiedade dos resultados da decisão. É um espectáculo lamentável? Ah, só reparaste agora?

This charming man

Descobri que ela lhe chamava «this charming man», e isso custou-me tanto como a óbvia felicidade deles e as suas cuidadosas mentiras. Porque era um assalto impune às minhas canções, ao meu imaginário. Era como se eles os dois fizessem amor na minha cama.

22.10.08

O americano tranquilo (3)

O inspector Vigot quer que Fowler confesse o seu envolvimento na morte de Pyle. Fowler recusa, dizendo que infelizmente a polícia não protege o segredo de confissão. Ao que Vigot responde que quem confessa alguma coisa não se importa com a existência ou não de segredo: aquele que confessa só quer conhecer-se a si mesmo e livrar-se das desilusões do mundo. Ainda que o seu segredo seja conhecido por todos.

O americano tranquilo (2)

Fowler combinou que entregava Pyle aparecendo à janela com um livro, que seria o sinal para os assassinos. Como bom pedante, Fowler hesita, ou seja, hesita quanto ao livro apropriado. Tem de ser «a proper book, a pertinent passage». E ao fazer este raciocínio estético, já perdeu a aposta ética.

O americano tranquilo (1)

Revi The Quiet American (1958), esplêndida versão do romance de Graham Greene. É verdade que Mankiewicz atenuou o «anti-americanismo» do original (Greene chamou a isso um acto de «propaganda»), mas ficou intacta a ideia dos cidadãos (e agentes) americanos como «innocents abroad». Só que aqui o inglês também não é poupado: Fowler é, como Greene, um alcoólico lúcido e um jornalista cínico, mas descobre que não está imune. A sua recusa em tomar partido vale em política e religião, mas vacila em assuntos pessoais. Nesse momento, ele faz escolhas trágicas, e parece tão inocente (tão ingénuo) como o «idealista» Pyle, tão enganado e manipulado.

Também ele joga no tabuleiro da Indochina, só que em vez da luta de blocos ideológicos ele joga uma relação amorosa. Quando, em conversa geostratégica, desdenhou da «teoria do dominó» na luta anticomunista, fez esta pergunta espantosa (cito de memória): «If Malasya and Indonesia go, what does it mean, ‘go?’». O que é que se perde, quando perdemos? Mankiewicz faz uma alteração ao final que é já uma resposta: se alguém só tem uma coisa a perder, perde a única coisa que tem. Fowler tem a rapariga, e por isso no fim perde a rapariga.

Também ele joga no tabuleiro da Indochina, só que em vez da luta de blocos ideológicos ele joga uma relação amorosa. Quando, em conversa geostratégica, desdenhou da «teoria do dominó» na luta anticomunista, fez esta pergunta espantosa (cito de memória): «If Malasya and Indonesia go, what does it mean, ‘go?’». O que é que se perde, quando perdemos? Mankiewicz faz uma alteração ao final que é já uma resposta: se alguém só tem uma coisa a perder, perde a única coisa que tem. Fowler tem a rapariga, e por isso no fim perde a rapariga.

Where did you sleep last night?

Mais tarde ou mais cedo, até os nietzschianos sexuais têm que fazer esta pergunta.

[«Where Did You Sleep Last Night», de Leadbelly, versão de Mark Lanegan no álbum The Winding Sheet, 1990, com Kurt Cobain na guitarra e segunda voz]

[«Where Did You Sleep Last Night», de Leadbelly, versão de Mark Lanegan no álbum The Winding Sheet, 1990, com Kurt Cobain na guitarra e segunda voz]

O nietzschiano tocado

Já tocado, o nietzschiano sexual acaba por confessar que não é assim tão nietzschiano: não só a sua potência tem momentos, digamos, débeis, como já suspeitou várias vezes que a mulher dele dorme com outros homens. Mais dois copos e passa de deus do Olimpo a farrapo humano.

21.10.08

O bibelô inútil

Em Before the Devil Knows You're Dead (o melhor Lumet desde Running on Empty, 1988), Philip Seymour Hoffman, depois de ser abandonado pela mulher, destrói vários objectos em casa. É uma cena típica de acesso de cólera, mas com um pormenor de que gosto especialmente: é quando ele despeja uma taça com pedras e conchinhas, daquelas que estão nas mesas das salas de estar, bibelô inútil que representa bem o casamento que se tornou um bibelô, coisa que se guardou e não valia a pena ter sido guardada.

Em Before the Devil Knows You're Dead (o melhor Lumet desde Running on Empty, 1988), Philip Seymour Hoffman, depois de ser abandonado pela mulher, destrói vários objectos em casa. É uma cena típica de acesso de cólera, mas com um pormenor de que gosto especialmente: é quando ele despeja uma taça com pedras e conchinhas, daquelas que estão nas mesas das salas de estar, bibelô inútil que representa bem o casamento que se tornou um bibelô, coisa que se guardou e não valia a pena ter sido guardada.

Isolacionismo

Sempre detestei o isolacionismo («prática oficial de um Estado ou Nação em fechar-se aos demais, quer económica, quer politicamente»). A minha vida durante treze anos merece muitos epítetos (muitos deles justamente ridículos), mas nunca o de «isolacionista». Bem pelo contrário. Mas pronto, já chega, depois de algumas guerras desastrosas é altura de não ir a guerra nenhuma, uma espécie de pacifismo instrumental, profundamente hipócrita mas seguro. Depois de uma guerra recente baseada em invenções e informações falsas, há que ter alguma vergonha na cara. Pouco importam os «desejos profundos»: o que interessa é a «prática oficial». Manda quem pode, obedece quem deve; mesmo que um e outro sejam a mesma pessoa.

20.10.08

Errata

Dizem-me que os meus textos trágicos são divertidos. Acho bem; mesmo porque trágicos é que eles não são. Uma tragédia é uma injustiça, e eu nunca sofri injustiças. Onde estão «textos trágicos» deve ler-se «textos cómicos».

Cape Cod

Do you remember last summer at Cape Cod? Do you remember one night in the dining room there was this young naval officer and he was sitting near our table with two other officers? (…) The waiter brought him a message, at which point he left. Nothing rings a bell? Well, I first saw him that morning in the lobby. He was checking into the hotel and he was following the bellboy with his luggage to the elevator. He glanced at me as he walked past. Just a glance. Nothing more. But I could hardly move. (…) at no time was he ever out of my mind. And I thought if he wanted me even if it was only for one night l was ready to give up everything. (…) And at that moment, my love for you was both tender and sad.

(Nicole Kidman em Eyes Wide Shut, 1999, de Stanley Kubrick, adaptação de Traumnovelle, 1926, de Arthur Schnitzler)

19.10.08

O rapaz que era bom

O que será feito daquele rapaz de quem ela dizia «e se ele era bom na cama»? Ainda será bom na cama? Não faço ideia quem seja, mas é quase meu amigo, uma espécie de passado nada remoto e poético que ela não tinha esquecido, aquele «e se ele» quase em português antigo, não fosse o tema português moderno. Foi um rapaz que a fez feliz, merece por isso a minha gratidão. Que será feito dele? Ainda será bom na cama? Será que ela ainda pensa nele ou tornou-se com os anos num artifício retórico? É um padrão? É uma desculpa? Quando ela diz «e se ele era bom na cama», significa que foi isso tudo o que dele ficou? E se foi tudo, não é muito já? Que será feito desse rapaz, será que ela ficou «boa na cama» nas recordações dele? Eu simpatizo com ele, mais títere de conversa que gente concreta, mas gente concreta para ela, que dizia o «bom na cama» como uma felicidade objectiva, mesmo se não gostava dele. Que é feito dele? Ainda entra nas fantasias dela? Ainda se encontram na noite e têm relâmpagos de coreografias? Quando ela toca num homem agora, pensa alguma vez nos músculos da barriga ou nas omoplatas do rapaz que era bom na cama? E quando é tocada por um homem, será que ela fecha os olhos e deixa que as imagens se confundam? Nunca? Sempre? Às vezes? Alguma vez fala dele, «e se ele era bom na cama», desvalorizando o que valoriza, dizendo, como gosta, uma coisa e o seu oposto? E o rapaz? Ainda será um rapaz ou já um homem, já não tão bom na cama, ou bom mas cansado, ou triste com coisas da vida? Ou estão perfeitamente todos, ela e os homens dela, saudáveis e seguros, capazes de prodígios, como no poema fazendo nascer lilases da terra morta, misturando memória e desejo, reavivando raizes gastas com a chuva da primavera?

A revolução que nunca existiu (3)

Imagino que quem se divirta mais com isto sejam os nietzschianos sexuais: toda a gente a achar que «mudou tudo» e eles a verem a velha ordem intacta, sem sequer um arranhão.

A revolução que nunca existiu (2)

A ilusão de que houve uma «revolução sexual» em 1967 ainda se percebe; mas que alguém acredite na «revolução sexual» de 1998 já brada aos céus. É que em 67 ainda mudaram (embora superficialmente) as «mentalidades»; mas 98 foi um simples truque farmacêutico.

A revolução que nunca existiu (1)

O presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica diz que «não podemos ligar a sexualidade só a um pénis duro». Em teoria, é verdade. Mas uma vasodilatação não é uma revolução. O mecanismo funciona, mas não muda mais nada. O comprimido azul não destruiu a noção de «masculinidade» e ignora por completo o desejo feminino. Ou seja, a sexualidade continua exactamente como dantes: uma simples questão de pénis duro.

Terra permanentemente congelada

Parece que tem havido um degelo no Árctico. Consequência: a água do mar fica mais quente e haverá ainda menos gelo para o ano que vem. Mas eu sei de terras que se mantêm permanentemente congeladas, como esse «permafrost» no qual ele reencontra de súbito a rapariga «as the day stops dead» (Magazine, Secondhand Daylight, 1979)

Aimee

Aimee Mann regressou demasiado cedo: o último concerto foi há apenas 1 ano e o novo álbum ainda não está bem digerido. Em condições normais, não teria repetido a ida. Mas é sempre agradável reencontrar aquelas canções que, como escreveu João Lisboa, são sempre algo mais que simples e algo menos que complexas. Isso e o talento de contista com cinismo em doses sensatas justifica o enleio. Mas este concerto foi algo tépido, ela simpática dentro da sua frieza de valquíria, sorridente mesmo que avessa aos «fucking smilers», muito tranquila na sua vida de céptica bem casada, muito alta e muito «thank you guys so much». Novidades: mais teclas que no espectáculo anterior, menos diversidade nas incursões ao catálogo (não houve «The Moth»), e algumas canções do novo disco que ficam no ouvido («Freeway», «31 Today» e «Phoenix»). Mas claro que Mann tem sempre que voltar a Magnolia, sem emoção nem enfado mas por obrigação, e foi o que de mais parecido tivemos com um momento emotivo, especialmente na versão lounge de «One» e no «Wise Up» unplugged. Eu sei que sou fiel a Aimee porque sou fiel à rapariga que me deu a conhecer Aimee, ou antes, sou fiel à sua memória, à possibilidade de sermos por um momento ingénuos e fora do mundo, mas também de discutirmos o que fazer no mundo quando acaba o intervalo e temos que «wise up», coisa que na canção rima com «give up».

18.10.08

Então até logo

the moth don't care if the flame is real

cuz flame and moth got a sweetheart deal

and nothing fuels a good flirtation

like need and anger and desperation

cuz flame and moth got a sweetheart deal

and nothing fuels a good flirtation

like need and anger and desperation

17.10.08

A minha Audrey

Do meio de um livro cai um postal de Audrey Hepburn. É uma fotografia a preto-e-branco tirada por Yousuf Karsh em 1956, numa reprodução que comprei na National Portrait Gallery há uns anos. Audrey está de perfil, com um casaco de gola alta abotoado, o cabelo preso atrás, o rosto ligeiramente inclinado para a esquerda, as pestanas e sobrancelhas retocadas nuns olhos baixos, o nariz de que ela não gostava e nós gostamos tanto, a boca quase adolescente de alguém que vai em breve dizer uma frase. É uma fotografia maravilhosa, que eu comprei para oferecer à minha Audrey Hepburn mas que nunca cheguei a dar-lhe, e entretanto já nem nos falamos.

Audrey Hepburn é quase uma figura mitológica: uma mulher bela ao mesmo tempo educada e afectuosa. É um rosto clássico, mas de um classicismo com toques modernos, uma espécie de distanciamento acessível, se é que me explico bem. Socialmente, os traços são evidentes, mas depois há uma frescura que quebra o gelo. Filha de uma baronesa holandesa, Audrey namorou vários condes e príncipes, e interpretou várias princesas e condessas, mas nunca foi arrogante na tela ou na vida. Tem sido comparada a Grace Kelly, sua exacta contemporânea e única rival em termos de elegância e requinte aristocrático. [...]

(no Público de amanhã)

Os homens belos

Há uma iconografia moderna dos «homens belos» que nasceu na cultura gay ou foi por ela cooptada (Brando de camisola de alças e por aí adiante). E há uma iconografia essencialmente straight de «homens belos» que passa pelo trabalho de gente como William Claxton, o fotógrafo americano que morreu há uma semana, aos 80 anos. É possível que a minha noção de beleza masculina tenha alguma coisa a ver com alguns retratos que Claxton fez de Chet Baker e de Steve McQueen, duas figuras importantes no meu cânone. O que é que eles têm em comum? Praticamente nada, excepto um certo sentido de estilo (mais afirmativo em Chet, mais rough em McQueen) e uma perturbação sugerida (nos silêncios de McQueen e nos sussurros de Chet). Dois critérios possíveis mas não exaustivos da beleza masculina.

9.10.08

O horário dela

Vou ali e já venho mas entretanto leiam o maradona (leiam o maradona todos os dias sff) e os seus arrancanços metabloguistas: «se há um fio condutor neste espaço é o seguinte: primeiro publica-se, depois é tarde demais». E também: as diferenças entre blogues escritos e falados, o Império Austro-Húngaro e as tainhas. Sem esquecer isto: « (…) a Fnac é tão boa tão boa tão boa que agora até lá tem uma empregada gira. Era um dos mistérios da minha vida: porque é que a Fnac não tinha uma única gaja boa a quem a gente sentisse a necessidade de mudar um livro de lugar para poder acompanhá-la na busca por entre as prateleiras que estão rentes ao chão. Tal já não é o caso, mas ainda não sei o horário dela». Eu por acaso sei.

Le Clézio

Como escrevi ontem, nunca li nenhum livro de Jean-Marie Gustave Le Clézio (só artigos e prefácios). Não é manifestamente o meu género de literatura. Creio no entanto que a obra de Le Clézio ilustra uma viragem muito interessante na percepção da literatura francesa: da «ruptura» (como diz a Academia) à literatura «nómada» (como repetem os críticos). É um facto que a Academia tem ignorado a dimensão «vanguardista» da literatura francesa. Premiou Claude Simon, um pouco a destempo e a despropósito, mas é uma excepção nas últimas cinco décadas. Lembremos que Camus e Sartre são ícones «modernistas» e Saint-John Perse um completo clássico. Não se tem visto nos nóbeis a sombra de uma literatura «Tel Quel», o que é curioso se pensarmos que esses autores servem tantas vezes de apressada sinédoque para a noção de «literatura francesa». O Le Clézio inicial era tributário daquelas ideias de «excesso» e «experimentalismo» dos vanguardistas, mas conquistou outro público quando se tornou um Lévi-Strauss arraçado de Chatwin, indo aliás ao encontro daqueles sentimentos ocidentais cíclicos de regresso à natureza e exaustão civilizacional.

Leio agora que em 1994, a revista Lire considerou Le Clézio «o maior escritor da língua francesa». Parece que ele respondeu: «Teria posto Julien Gracq em primeiro». É impossível não gostar dum homem que deu esta resposta.

Leio agora que em 1994, a revista Lire considerou Le Clézio «o maior escritor da língua francesa». Parece que ele respondeu: «Teria posto Julien Gracq em primeiro». É impossível não gostar dum homem que deu esta resposta.

8.10.08

A floresta de nomes

Tem graça que uma casa de apostas apanhe os nomes essenciais da literatura da nossa época, pelo menos de entre aqueles que têm repercussão internacional. Leio a lista da Ladbrokes e apenas me ocorrem mais sete ou oito nobelizáveis. Deixo então duas palavrinhas no meio da floresta de nomes.

Há escritores de quem nunca ouvi falar (Inger Christensen, Arnošt Lustig, Ku On, Assia Djebar, Gitta Sereny, James Ngugi, Mahasweta Devi, Willy Kyrklund, Eeva Kilpi, Mary Gordon, Rosalind Belben e Vassilis Aleksakis) ou de quem nunca li uma linha (Les Murray, A. B. Yehousha, Harry Mulisch, Herta Müller, David Malouf, Beryl Bainbridge e Patrick Modiano). E também não tenho opinião sobre autores de quem conheço apenas excertos, capítulos, textos em antologias (Adonis, Le Clézio, Ismail Kadare, Cees Nooteboom, Bei Dao, Peter Carey, Chinua Achebe, Ernesto Cardenal, Maya Angelou, Jonathan Littell e E.L. Doctorow)

Excluídos esses, eis os escritores que já li, agrupados em cinco categorias:

Os poetas

Há uma década que a poesia não é distinguida. Thomas Tranströmer, um cultor daquilo a que antigamente se chamava «deep image», talvez seja o maior poeta europeu vivo [Heaney já ganhou]. Tem o meu voto. O polaco Adam Zagajewski podia ter o prémio que injustamente escapou ao seu compatriota Herbert. Yves Bonnefoy é um poeta respeitabilíssimo, but not my turf. Quanto à hipótese de darem o Nobel ao fanhoso Robert Zimmerman, escusado será dizer que eu decretaria três dias de festejos.

Americanos

Embora o secretário da Academia tenha zurrado que a literatura americana vive «isolada» e mais não sei quê, admito que os colegas não lhe liguem peva. Eu dava pulos no telhado se ganhasse algum dos quatro grandes: Philip Roth, Don DeLillo, Thomas Pynchon ou Cormac McCarthy. Joyce Carol Oates e John Updike têm mais que currículo. Paul Auster acho precipitado. Em contrapartida, William H. Gass seria um regalo daqueles.

Outros americanos

Mario Vargas Llosa e Carlos Fuentes, um deles ganhará mais tarde ou mais cedo, embora ser socialista seja mais «simpático» do que ser liberal. Dos canadianos, sou mais sensível à minuciosa Alice Munro do que à indómita Margaret Atwood, e simpatizo com Michael Ondaatje.

Europeus

Curto e grosso: Milan Kundera. É o homem que mais fez pelo romance de ideias nas últimas décadas. Salman Rushdie seria a apoteose da «world literature», mas não creio que os suecos queiram incomodar os nossos amigos bombistas. O mundo seria um sítio mais civilizado se gente como Claudio Magris ou John Banville chegasse ao Nobel. De Umberto Eco e Michel Tournier não conheço a ficção, mas os ensaios do italiano justificam galardão. O contingente inglês é digníssimo: Ian McEwan, Julian Barnes, A.S. Byatt. E Antonio Tabucchi seria um prémio quase português.

Outros

Temo que a febre Murakami faça das suas. Amos Oz é um bom escritor, e tem tudo para agradar aos «humanistas».

O Nobel da Literatura é anunciado amanhã, às 12.

Há escritores de quem nunca ouvi falar (Inger Christensen, Arnošt Lustig, Ku On, Assia Djebar, Gitta Sereny, James Ngugi, Mahasweta Devi, Willy Kyrklund, Eeva Kilpi, Mary Gordon, Rosalind Belben e Vassilis Aleksakis) ou de quem nunca li uma linha (Les Murray, A. B. Yehousha, Harry Mulisch, Herta Müller, David Malouf, Beryl Bainbridge e Patrick Modiano). E também não tenho opinião sobre autores de quem conheço apenas excertos, capítulos, textos em antologias (Adonis, Le Clézio, Ismail Kadare, Cees Nooteboom, Bei Dao, Peter Carey, Chinua Achebe, Ernesto Cardenal, Maya Angelou, Jonathan Littell e E.L. Doctorow)

Excluídos esses, eis os escritores que já li, agrupados em cinco categorias:

Os poetas

Há uma década que a poesia não é distinguida. Thomas Tranströmer, um cultor daquilo a que antigamente se chamava «deep image», talvez seja o maior poeta europeu vivo [Heaney já ganhou]. Tem o meu voto. O polaco Adam Zagajewski podia ter o prémio que injustamente escapou ao seu compatriota Herbert. Yves Bonnefoy é um poeta respeitabilíssimo, but not my turf. Quanto à hipótese de darem o Nobel ao fanhoso Robert Zimmerman, escusado será dizer que eu decretaria três dias de festejos.

Americanos

Embora o secretário da Academia tenha zurrado que a literatura americana vive «isolada» e mais não sei quê, admito que os colegas não lhe liguem peva. Eu dava pulos no telhado se ganhasse algum dos quatro grandes: Philip Roth, Don DeLillo, Thomas Pynchon ou Cormac McCarthy. Joyce Carol Oates e John Updike têm mais que currículo. Paul Auster acho precipitado. Em contrapartida, William H. Gass seria um regalo daqueles.

Outros americanos

Mario Vargas Llosa e Carlos Fuentes, um deles ganhará mais tarde ou mais cedo, embora ser socialista seja mais «simpático» do que ser liberal. Dos canadianos, sou mais sensível à minuciosa Alice Munro do que à indómita Margaret Atwood, e simpatizo com Michael Ondaatje.

Europeus

Curto e grosso: Milan Kundera. É o homem que mais fez pelo romance de ideias nas últimas décadas. Salman Rushdie seria a apoteose da «world literature», mas não creio que os suecos queiram incomodar os nossos amigos bombistas. O mundo seria um sítio mais civilizado se gente como Claudio Magris ou John Banville chegasse ao Nobel. De Umberto Eco e Michel Tournier não conheço a ficção, mas os ensaios do italiano justificam galardão. O contingente inglês é digníssimo: Ian McEwan, Julian Barnes, A.S. Byatt. E Antonio Tabucchi seria um prémio quase português.

Outros

Temo que a febre Murakami faça das suas. Amos Oz é um bom escritor, e tem tudo para agradar aos «humanistas».

O Nobel da Literatura é anunciado amanhã, às 12.

Os «costumes»

The ugly tattooed swingers euphemise and call their mucky hobby «trysts», but if I saw another man touch you, I'd break his fucking wrists. Monogamy's not natural, we can't survive, that's what he'll say. He loves to swap, he's open-minded, just don't dare suggest he's gay. And maybe we're just lucky, maybe our connection is unique. And if that's really just what normal people do, aren't you proud to be a freak? The so-called Dr. Gray's a billionaire because he's got the sexes sussed. We're a different race, we can't communicate and mind-games are a must. But if you need a man, just buy the book and follow all «The Rules», there's no-one quicker to splash out than vulnerable and desperate, lonely fools. Do you know enough to circle me a «yes»? In just three minutes, can I suitably impress? Why don't we ignore the whistle? Just a look, a smile, a kiss'll tell you all you really need to know. And maybe we're just different. Maybe we're nature's surprise. So put down the book, log off and keep your wallet closed and just look me in the eyes.

Disse.

Disse.

7.10.08

E eu declino

A tournament, tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives and I decline.

O mundo acabou (e eu catita)

Como acontece com frequência nos blogues, alguém teve a mesma ideia no mesmo dia e lembrou «It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)». Não sei se o motivo é o mesmo que o meu (Lehman Brothers? miúdas?), mas o que conta é a intenção.

A grande canção dos georgianos não vive apenas da estrepitosa contradição entre o «fim do mundo» e a euforia: traduz também a ideia de que o sentimento de apocalipse gera muitas vezes uma avalanche de palavras. Comigo também tem sido assim [estejam atentos aos escaparates].

A grande canção dos georgianos não vive apenas da estrepitosa contradição entre o «fim do mundo» e a euforia: traduz também a ideia de que o sentimento de apocalipse gera muitas vezes uma avalanche de palavras. Comigo também tem sido assim [estejam atentos aos escaparates].

6.10.08

A miséria do nosso legado

É conhecido o remate de Memórias Póstumas de Brás Cubas: «Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria». Leio no Público que no colóquio lisboeta de há dias, António Carlos Secchin defendeu que essa frase é uma chave da obra machadiana. Senão vejam: «Que haveria de comum entre Brás Cubas, Rubião [o protagonista de Quincas Borba], Aires [de Memorial de Aires] e os gémeos Pedro e Paulo de Esaú e Jacó? Nenhum deles teve filhos». E se Bentinho [Dom Casmurro] tem um filho, vive cheio de dúvidas quanto à sua paternidade. Será então a «esterilidade» que dá às personagens de Machado uma visão lúcida (e pessimista) sobre a vida? É provável. Abel Barros Baptista concorda com essa tese, tendo dito que a grandeza de Machado reside «[n]esse senso invulgar de relacionar a comédia com a impossibilidade de dar continuidade à vida». Se eu já estava convencido, mais fiquei. A tragicomédia é um dos aspectos que mais me interessam em Machado, e vejo que em vários casos é de facto a «esterilidade» que propicia a tragicomédia. Sei também que o meu gosto pela tragicomédia se acentuou porque «não tive filhos». O facto de desaparecermos por completo quando morremos é tão trágico que é cómico. E os meus escritores favoritos, agora que penso nisso, são Kierkegaard, Machado, Nietzsche, Tchekhov, Kafka, Eliot, Beckett, Pavese, Cioran. Nenhum deles teve filhos.

As pessoas certas

Ela fala em «mulheres erradas». Compreendo mas discordo. O fracasso de uma relação não prova que determinada pessoa seja «a pessoa errada». Não estou nada arrependido de ter conhecido algumas mulheres que me dizem «erradas». Creio aliás que foram sempre as pessoas certas. Devo a essas mulheres as respostas às perguntas essenciais da minha vida. É em grande medida um conhecimento triste, mas antes a sarjeta da verdade que o trono da ilusão.

Yates by Mendes

Ainda não consegui gostar inteiramente de nenhum filme de Sam Mendes, mas desta vez o material promete.

Os elogios

Nas mensagens perdidas com o telemóvel antigo, estavam também dezenas de frases simpáticas de amigos e conhecidos. Vamos apagando os recados simples, os monossílabos, as perguntas, as afirmações triviais, os protestos suaves, as palavras desagradáveis. Ficam os elogios. No meu caso, elogios a textos que fui escrevendo (quase nenhum elogio pessoal). Os elogios são adjectivos agradáveis no momento, uma recompensa imediata, uma amabilidade de circunstância, uns quantos exageros, empatias, cumplicidades. Mas sei bem que os elogios não ficam. Que tenha perdido uma colecção de elogios é pois irrelevante. Ficam esquecidos, e eu despido desse consolo artificial. Só guardo agora aquelas 3 ou 4 frases inesquecíveis que não são elogios e não estão guardadas em lado algum. E que nenhuma chuvada apaga.

5.10.08

Obras pré-postumas

Em termos de composição, todas as obras são «pré-póstumas» (expressão mais aceitável que «ântumas»). O título de Musil é pois uma espécie de redundância irónica. Uma ironia bastante negra, pois sugere que é a contar da nossa morte que devemos fazer contas.

Um diário póstumo

Durante anos, pensei que seria difícil publicar em vida um diário intimista, género que se acomoda melhor à edição póstuma. Depois, percebi que já estava a publicar em vida um diário póstumo.

Íntimos

Comecei a escrever textos intimistas quando deixei de ter amigos íntimos ou deixei de ter amigos íntimos quando comecei a escrever textos intimistas?

A viagem de comboio

A lucidez terrível das viagens de comboio: imobilidade e velocidade, algum tempo, algum silêncio, a paisagem como a vida que aparece aos moribundos num relâmpago, a melancolia já não um ambiente mas uma corrosão.

3.10.08

Significativo

Na sua última coluna, Simon Jenkins contesta a leitura erótica de Vermeer feita em Girl with a Pearl Earring: «[Tracy] Chevalier adheres to the modernist thesis that whenever a female gives what might be thought a meaningful look it must imply sex». Não percebo bem a palavra «modernista» neste contexto, mas subscrevo a ideia de que «olhar significativo» não equivale a «olhar sexual». Para entreabrir os lábios, como nota Jenkins, basta virar o pescoço para trás.

Governo Sombra

|

Um governo que não decide. Uma equipa ministerial sem consenso. Um conselho de ministros que convive bem com as fugas de informação. Carlos Vaz Marques reúne semanalmente o Governo Sombra na TSF: Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Eles querem, podem, mas não mandam. Governo Sombra: às sextas, depois das 7 da tarde, aos sábados depois das 11 da manhã.

2.10.08

Uma noção mais justa

Um exemplo de como «a escrita» nos ajuda a descobrir coisas: quando escrevi «andei dois anos com as mensagens dela, extraordinariamente ternas e infundadas», tentei várias versões até chegar a «infundadas». Escrevi mentirosas, enganadoras, ilusórias, falsas, precipitadas, iludidas, equivocadas e enganosas. Mas «infundadas» é o ideal, porque é factual (de facto não tinham fundamento) e não atribui a culpa a ninguém sobre essa falta de fundamento. Ao procurar a palavra mais ajustada fiquei com uma noção mais justa. É para isso que «serve» a escrita.

1.10.08

Diz a chuva

Andei dois anos com as mensagens dela, extraordinariamente ternas e infundadas. Queria apagá-las mas nunca apaguei. Tentei várias vezes, não conseguia. Eram dezenas. Talvez centenas. Uma história inteira. Há dias, regressei a casa no meio de uma chuvada e o telemóvel apanhou água. Entrou em colapso. Comprei um aparelho novo e transferi o cartão. Tal como desejava ou temia, perdi todas as mensagens guardadas. O que não tem remédio, remediado está, diz a chuva.

Uma resposta à pergunta «por que escreve?»

«Não me reconhece?», pergunta o taxista dois minutos depois de eu entrar no táxi. Não o reconheci. «Sou o taxista apaixonado», explica. Foi identificação bastante. Há uns dois anos apanhei um taxista que me contou que estava muito apaixonado e que precisava urgentemente de bibliografia. Achei graça, sugeri uns títulos e desejei boa sorte. Nessa noite, contei o episódio no blogue. O texto foi republicado no meu livro Prova de Vida, que o taxista me diz que encontrou por acaso numa livraria. Folheou-o e deu logo com a história do «taxista apaixonado». Comprou o livro. E ontem disse-me: «Mais ninguém sabe que sou eu que estou naquele texto, mas eu sei que sou eu».

Adenda

Acaba de me chegar às mãos (maravilha fatal da Amazon) um exemplar usado mas inteirinho de L'échec de Pavese, o famoso estudo de Dominique Fernandez publicado em 1968 e há muito «épuisé». Assim sendo, talvez seja ocasião para mais uns textinhos pavesianos. (OK, estou a brincar).

*

ADENDA a «Adenda»

A few words to finish her story. Constance never made it in Hollywood. She went to Europe with her sister, Doris, and for years in Italy they were admired and happy. There Constance became the lover of Cesare Pavese, a fine poet who had sexual problems and no doubt others which were the source of his sexual problems. Pavese committed suicide and Constance returned to the States, married a film producer, and had two sons. She died before she could fully enjoy her time or peace and her sons. When she was forty-seven, a brain hemorrhage ended her life.

Elia Kazan, A Life, 1988

*

ADENDA a «Adenda»

A few words to finish her story. Constance never made it in Hollywood. She went to Europe with her sister, Doris, and for years in Italy they were admired and happy. There Constance became the lover of Cesare Pavese, a fine poet who had sexual problems and no doubt others which were the source of his sexual problems. Pavese committed suicide and Constance returned to the States, married a film producer, and had two sons. She died before she could fully enjoy her time or peace and her sons. When she was forty-seven, a brain hemorrhage ended her life.

Elia Kazan, A Life, 1988